七夕节,这个充满浪漫色彩的节日,溯源自东汉崔寔《四民月令》,已维系近两千年的光景。月上柳梢头,人约黄昏后,成为恋人们梦魅以求的场景。时过境迁,七夕的意蕴在氤氲中变幻,飘逝的期待捕捉,新生的亟待光大。

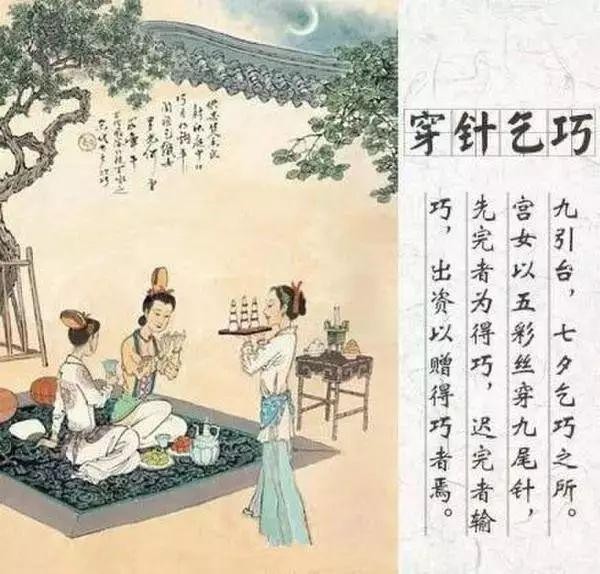

七夕的涵义之广,可能超出人们认知。许多人知道七夕节源于牛郎织女的故事,为古代男耕女织的愿景,是男女青年对于婚恋的无比向往。七夕因星宿崇拜演化而来,织女星衍化成人格化的七仙女,人们向往织布能手“七姐”,纷纷向七姐“乞巧”,希望自己亦能心灵手巧。“七夕”选择七月七晚上,大概是因“七姐”的名头,也许是女性与七的紧密关系,七夕节又称女节、女儿节、少女节。因穿针的缘故又称穿针节,乞巧、乞文等由少女、童子进行,故又称小儿节。随着时代的发展,七夕的涵义也在不断衍化,大体脱不了祈福许愿、乞求巧艺、祈祷姻缘的范畴,反映人们对美好生活的祈愿。与西方的情人节相比,七夕节有着更广的寓意,作为是中国民间的传统节日,有着浓郁的中国味道。

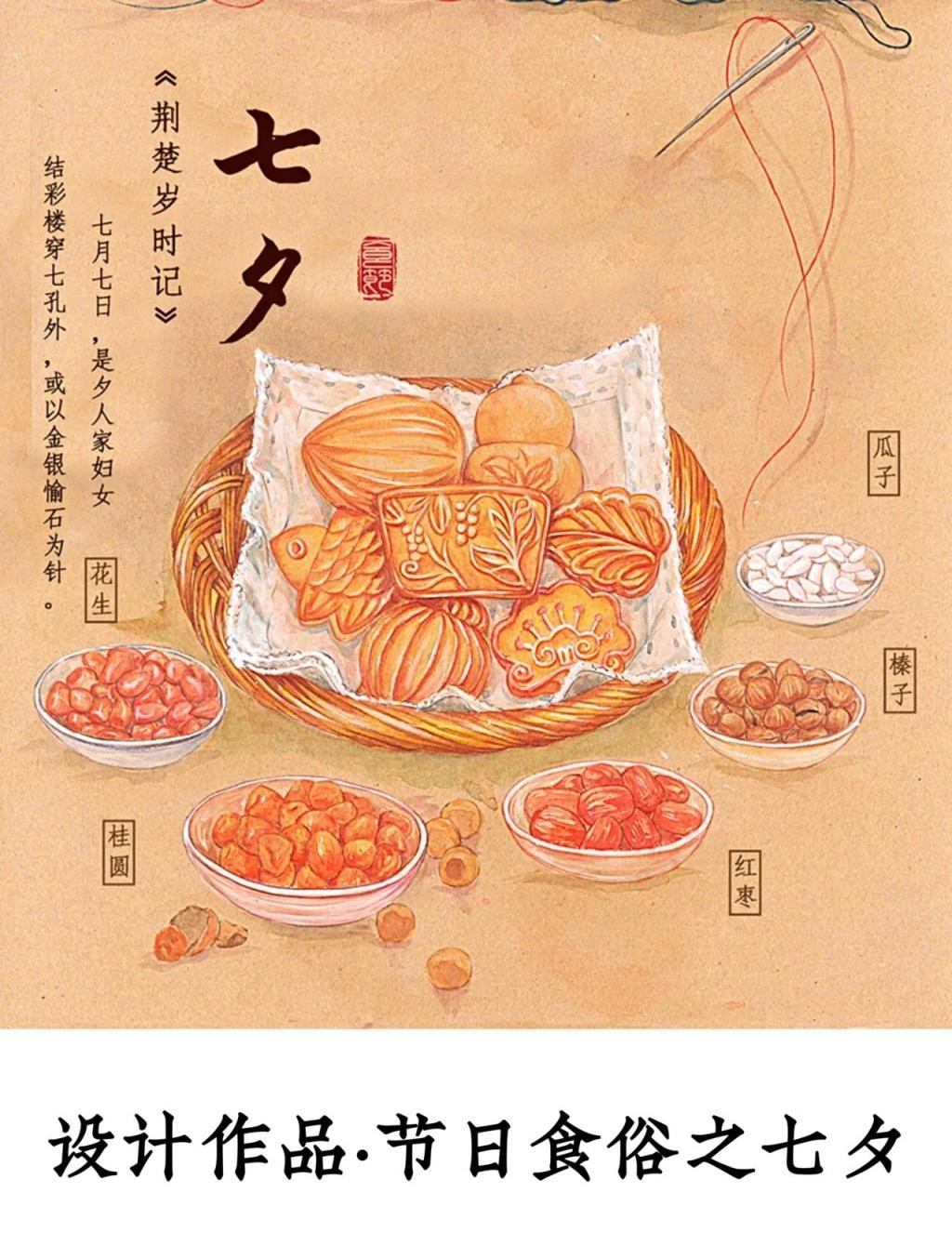

七夕的礼仪正在流失,需要回溯拾遗。七夕节以少女为主角,历史上各地风俗各异,包括拜仙及乞巧、赛巧等活动,此外还生发出结红头绳、洗发、净水视影、染指甲、喜蛛应巧、守夜许愿、种生求子、为牛庆生、听悄悄话、曝书、晒衣、玩磨喝乐等乞巧活动。像许多传统节日一样,七夕节也有自己的特色食品,如吃巧果、巧芽面、酥糖、巧巧饭等食品,还要摆放七巧贡案。在岁月更迭中,有些习俗逐渐地被淡化甚至消逝,美好的礼仪需要民间不断传承,让老祖宗的智慧和心愿得以延续。

七夕的无形影响,正在成为宝贵品牌。也许人们没有意识到,七夕节不仅带给人们美好的念想,也滋生出许多的文脉和商机。七夕节盛行全中国,一些地区更是举办丰富多彩的纪念活动,有效拉动文化旅游发展。当周边国家抢注我国的传统节日时,我们心中升腾的不只是谴责,更要反思自己对品牌意识的欠缺。如今,国家和一些地区对七夕节的品牌意识不断增强,将这项非特制文化遗产进行保护,让文化遗存纳入法律法规和政策的呵护,七夕节入选国家级非物质文化遗产名录,甘肃西和、广东天河、浙江温岭、湖北郧西的七夕习俗也相继纲入国家级非物质文化遗产名录,让人们感到非常欣慰。

外国的情人节,月亮变化无形,而中国的七夕节,月亮总是半圆时分,从半圆到中秋的团圆,不过一个多月的光景,也许这寄寓着人们一连串的心愿吧。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论