谈通州的传统农具

郑建山

其实,笔者对这些农具并不陌生。家乡是个偏僻的小乡村,自幼就和这些农具打交道。在家务农时经常使用这些农具。现在,这些农具在我的脑海中已经有些模糊了。我想。像我这样印象模糊的人不在少数吧!有的农具40岁以下的人恐怕很少见过。这还得说是现在的农民。那么城里人呢,恐怕连听说都没有听说过吧!这些农具渗透着我们中华民族的智慧,有我们先人的心血和汗水,它是农业文明的一个重要标志。将其记录下来吧,因为,记录它们就是记录我们的历史。

通州自新石器时代晚期开始,域内就有先人进行渔猎、耕种活动。1949年以前,农业生产完全依靠人力、畜力。农具为木制件、木石配制件、铁石配制件、铁木配制件等传统农具。耕地整地农具有犁、耙、钉耙、盖耢、榔头、三齿、铁锨;播种农具有耠子、沙斗烘箕、铁瓦、压地磙儿;管理农具有薅锄、薅刀、耘锄、镐、大小锄、抿铲;收获农具有镰刀、爪镰、禾杈、碌碡、簸箕、木锨、筛子、朗子(竹筛)、杈子、刮耙、沙耙、扫帚、扇车;运输有铁木轮花轱辘车、单轮胶胎手推车、禾筐、背筐、挑筐、驮筐、胶轮大车、小型胶轮车;灌溉有水桶、辘轳、吊杆;粮食加工有碾、磨等。

犁 又称犁杖。是通州人最熟悉的传统农具。小学时读课文云:“夜半呼儿趁晓耕,羸牛无力渐艰行……”,心中顿生寒意,脑海中总是闪现这样的情景:雾气迷蒙的清晨,天上几颗晨星,幼童领着羸弱的老牛,老牛拉犁“呼呼”喘气艰难行进……“羸牛无力渐艰行”一句,令人震撼,画面至今在我眼前晃动。笔者为农家子弟,对犁还是比较熟悉的。犁由犁镜、犁铧、犁楔、犁床(犁底)、犁辕、犁把、小犁把、柁头等组成。犁把木制,长约一米左右,安装在犁床上,与犁辕连接,用于调整犁的方向;小犁把用于提犁、调头;犁镜又称犁壁,铁制,安在犁铧上方,用于将耕起的土翻向外侧;犁铧铁制,略呈曲面,前端为两等边三角形或半月形,用于耠沟、翻土,把杂草及肥料翻埋土层中;犁楔木制,用于调整犁耕深浅;犁床(犁底),断面长方形木柱制作,长约60厘米,前端装接犁镜,后端安装犁辕。犁辕,铁制,弯曲成近似“S”形,后端穿过犁梢并固定在犁床上,前端近似水平并逐渐变细成一曲钩。柁头木制,安装在犁辕的前端。用于犁耕成直线。犁由畜力或人力牵引,耕深15~20厘米。畜力牵引日耕地3亩~5亩。没有牲畜的人家呢?只好用人了。扶犁得是“好把式”,扶犁要稳,耕地深浅如一,无“重沟”或“地梁”(跑犁漏耕)。耕法有“一面倒”和“合手犁”:“一面倒”则由田地一边来回向一个方向翻土,恰似层层涟波水纹;“合手犁”(荷苞犁)由地中间开犁,来回向中间翻,望之如同初绽荷苞。犁地是技术活,犁铧入土深浅适度,耕得浅了,日后禾苗根系扎不深,耕得深了,翻出生土。深浅到底多少合适,很难说清,凭的是一种感觉。耕地也是体力活,一会儿压犁,一会提犁,随时调整,不断变化,一犁耕出头,犁从土里提起来,转身,又往回耕。提犁的动作要利索干净。犁由古代耒耜演变而来。《易经. 系辞》云:“神农氏作,斫木为耜,揉木为耒;耒耨之利,以教天下。”后经石犁、铜犁、铁犁的演变,到了唐代基本定形。元朝农学家王祯记述和歌颂了犁的结构、效能与功绩:“犁以利为用,用在耕夫手。九木虽备制,二金乃居首。弛张测深浅,高庳定前后。朝畦除宿草,暮坡起新亩。”千余年来,犁结构上基本上没有什么本质的变化。1954年,通州推广双轮双铧犁。该犁耕幅较宽,但畜力牵引费力,使用2年~3年,废弃。70年代后,通州逐步实现了农业生产机械化,手扶犁逐渐消失,其作用体现在其他大型农业机械上。

耙,耙为长方形,长五尺左右,宽三尺,桯(ting即上下两条长横木)四寸见方,凿齿孔一排,孔内纳铁制或硬木耙齿,上下耙齿错开,牲畜牵引。耙地时,人立耙上,两脚叉开,“吁吁喔喔”地吆喝着牲畜拉耙前进;一会儿看看土块破碎土面平整程度,一会儿身子倾斜踩足左右晃动。“农务时方急,春潮堰欲平。烟笼高柳暗,风逐去鸥轻。压笠低云影,鸣蓑乱雨声。耙头船共隐,斜立叱牛行。”这是清世宗宪皇帝写的耙田诗。嘿,他把耙地当旅游了。其子高宗皇帝也不甘寂寞:“九重霄旰廑民依,课量阴晴总不违,缥缈云山迷树色,绿蓑扶耙雨霏霏。”在这二位眼里,耙田是那么的惬意,风雨中,农夫斜立耙上叱牛耙田,欣赏着春潮、笼烟、暗柳、轻鸥,就连打在蓑衣上的雨点声都是那么动听。咳!真是站着说话不腰疼,真正的农夫哪有这种心情啊!“雨笠胄宿雾,风蓑拥春寒,破块得甘湮,啮塍浸微澜。泥深四蹄重,日暮两股酸,谓彼牛后人,着鞭无作难。”农夫两腿酸痛,哪有什么力气扬鞭呀!既使有力,老牛四蹄沉重,又怎能忍心抽打呢!还是南宋的楼璹体恤民情啊!耙为晋代发明,北魏贾思勰著《齐民要术》称之为“铁齿楱”,王祯赋诗曰:“古人制农器,因物利其利,犁耕起厥初,耙入以为次,迹足钅屚钅奏功,齿有渠疏义,再遍不防多,稼事非求易。”“深犁细耙”。耙的好,泥土细碎平实,对苗的生长起到很大的作用;耙不好或没有耙,土块粗大不细,播种后作物的根与土不能相互依附,不耐旱,作物很容易出现根部悬空而枯死。耙的使用基本延续到上个世纪七十年代,后完成了历史使命,但其作用体现在其它大型农业机械上。

盖:耙完地后,就该“盖”了。盖也称耱或劳(耢),通州人称之为盖。产生于汉代。形与耙很是相似。《王祯农书》云“劳(耢),亦称无齿耙”。木制框架,长方形,上置耢条。耢条多用荆条或藤条编织而成。盖的作用很是简单:平整地面、掩土保墒、破碎土块,撒播后盖土。盖地时,人站在盖上,吆喝着牲口有节奏轻踏晃动前进。这当然是“好把式”。也有“半大小子” ,拉(领)着牲口盖地,盖上放一大石或其它重物。没有牲口或牲口很少呢?那没办法,只好用人了。上个世纪七十年代初,笔者在农村务农时就曾拉过盖,咳!受那罪就甭提了,现在想起来还不寒而栗。 6E{*G#p@V,Y09A$D:@0s7盖在八十年代后逐渐消失。现在想找都恐怕很难了。

榔头:结构简单:短粗圆木,直径十一二公分,长约三十多公分左右,凿上方孔,再安两米左右粗细手握为宜硬木棍,这就是榔头。“生产忙。活茬儿杂,迭埂整地砸坷垃”。榔头的作用主要是砸坷垃。通州的黑土地、黄土地多,人走马踏,土地僵硬,耕后坷垃多,小者如碗,大者如盆。这样的地苗能长吗?即使长能找好吗?恐怕不能吧!这就要砸坷拉了。砸坷垃是要掌握“火候”的,新耕地砸坷拉不行,坷拉成僵泥团状,只会越砸越僵;放的时间稍长呢,那就更不行了,坷拉太阳一晒,棒硬,和石头一般,一榔头下去,榔头蹦起老高,震得虎口生疼;那么砸坷拉什么时间最好呢?我想应该是春天吧,春天,土壤“潮湿不干”,经过冬天、春天,一冻一化,坷拉就“焚”了,好砸,一碰就碎。榔头起于春秋战国时期,称之为“耰”,南朝诗人萧衍云:“公卿秉耒耜,庶甿荷锄耰。”宋朝诗人苏轼云:“南窗可寄傲,北山早归耰。”陆游也有诗曰:“野人知我出门稀,男辍锄耰女下机。”元朝王祯咏唱了耰的结构与功能:“声耰字从木(耰和櫌是通假字),农器书所载,古今用不殊,摩田复椎块,坐见锋镝消,太平风物在,尧年击壤风,今闻歌圣代。”榔头结构、用途古今没什么大的变化,上个世纪八十年代消失。现在,知道榔头为何物的人越来越少了。

三齿:

也叫齿镐,其样式多了,有二齿、三齿、四齿等。通州呢三齿居多,故名三齿,三齿是农家常用小面积耕垦农具,把儿(木柄)长约120~150厘米,柄与齿约成90度角。三齿用途非常广泛,一是垦掘,地块不大,又有些潮湿,用镐吧?很不好着,粘镐啊,用它就没有这个问题了。另外还可以当榔头使用,土块翻完了,有坷拉,怎么办?砸啊!一边翻地,一边砸碎土块,使土地细而平整。第三就是捣粪了。冬天,没什么活干,人们检粪、起垫脚、聚垃圾,起猪圈,堆成一个个粪堆;“种地不使粪,等于瞎胡混”吗!可这粪堆大坷拉小块的能直接送到地里吗?不能!得捣,这就得靠三齿了:将硕大的粪堆用三齿刨开,边刨边砸,将粪肥“捣”细,运到地里肥田,可做底肥、也可以作追肥;第四呢就是收获了,它可以作为收获工具,主要是收获根块作物。什么土豆、红薯等等,这家伙使起来也很顺手。农村土建呢?就更少不了它了:抹房脱坯、拆花秸垛、弄麦芋儿、和泥……甚至建房筑堤,都可以见到它的身影。笔者在村务农时,生产队红薯地“放圈”,曾用它拾过红薯,嘿!拾得还不少呢!现在,三齿仍然在通州不少乡村中使用。

碌碡:通州传统农具。右木框和石磙组成。木框成矩形,石磙圆柱形,两边有圆孔,直径约半米,长约1米,表面凿有浅显凹凸石槽,两头凿有圆孔,插装一短轴,短轴嵌在长方形外框两头的圆洞或凹槽内。碌碡的作用两个,用牲畜牵拉在田中滚动,可将土壤碾碎压实保墒;二是在场院又可碾压小麦、秫秫、豆类等使之籽粒与果穗分离,俗称脱粒。碌碡历史悠久,《齐民要术》中称为陆轴,唐代称为碌碡,农学家王祯诗云:“木石非异名,大小惟一致,机括内圆转,觚棱外排峙。登场脱稃穗,入埂均块滓……”此农具在通州一直使用到上个世纪70年代末。后被大型农业机械代替。

锨:这是人们最熟悉的传统农具了。用乡亲们的话说,是“随手的家伙儿”。锨由锨头与锨柄合成,锨头镶纳锨柄地方称燕儿窝。通州的锨样式很多,什么西锨、笨锨、捅锨、铁木锨、挖河锨(荞麦棱锨)等。其中最受欢迎的是西锨和铁木锨。西锨又称掘锨、尖锨或铁锹,锨头半圆尖形,其作用几乎无所不在:开沟、挖坑、翻土、作畦、修渠、挖河、筑堤……哪样农活都离不开这“家伙儿”;铁木锨锨头方形,主要用于装车,叠埂、培土、撒粪、抹房、脱坯“除泥” 铲取杂物等等。通州有一个铁铺名“双合成”,民国及解放后的一段时期,通州的农村使用的锨60%——80%均来自这里。铁锨起源很早,古称锸,初为木锸,后为青铜锸,战国时代出现铁锸。后演变为锨;铁木锨也是由铁锸演变而来。元朝王祯诗云:“非锹非锸别名锨,柄直銎圆首利銛,毋谓土工能事毕,刬除荒秽要渠兼。”说的是铁锨;“锨头利刃似风斤,裁割畦田尔策勋,莫谓等闲农事了,人间经界要平分。”咏的是铁木锨。锨的使用已经几千年了,其结构基本没有什么变化,现在通州乡村仍然在使用。

镐:由镐头、镐柄合成,镶柄时用木片塞实,其木片称为镐楔,柄略有下弯儿。镐有大小两种,也有宽面镐和窄面镐之说。民国时期及建国后的一段时间,通州乡村用镐有相当一部分来自通州的双合成铁铺。大镐作用主要用于刨地翻土、做畦、刨沟儿、点种刨埯、着茬子、抹房脱坯和泥等;小镐又称手把镐,镐头小,镐头把儿二尺长,有的地方用来刨晚玉米秧或刨山药、药材、鬼子姜等。镐又称镢或镢头。嘿,说到此处,有点儿意思,查镐的历史,字典和词典的解释呢,说镐是一种刨土工具,等于没说;查“镢”字吧,字典和词典都说类似镐,也就是说像镐而不是镐。是什么呢,不知道,云山雾照。后来看资料得知,镐就是镢,只不过是各地叫法不同罢了。镐起源于新石器时代的鹿角钁、商周的青铜钁、战国时期的铁钁,尤其是横銎式铁钁。銎口横穿钁体的上方,直接横装木柄,加塞木楔,已经近似镐了。宋元时期定型。和现在镐已经没什么两样。王祯《农书·钁臿门》云:“盖钁,斫器也。农家开辟地土,用以斫荒。凡田园山野之间用之者,又有阔狭大小之分,然总名钁。”镐的使用贯穿着整个农业文明,现在呢,通州有些农户还在使用。我想,这种状况短期内不会消失吧。

洋镐 其实就是通州说的“刨斧”,有两头尖的,有一头尖一头扁的,镐头中间穿把。其作用主要作用是用来挖比较硬的土地。冬春平整土地、刨冰冻农家肥或挖河打堤等,没有它是不行的。

钉耙,由钉耙头与钉耙柄组成,用以平整耕过的地面,由木把、钯头组成,钯头装有铁齿,农村中的铁匠、木匠都能制作,多用于平地碎土、耙土、耙堆肥、耙草、平整菜园等。翻地时,农民手握木把的一端,把耙举过头先往后,再往前甩,铁齿由于甩劲插入泥土,然后向后拉耙,把土翻松。

耠子:通州传统农具,耠头铁制,耠身木制,与犁相似;畜力拉、人扶。有人说摘掉犁镜,就是耠子。其实,这话是不确的,摘了犁镜,安上分土板儿,才是耠子。否则,怎么能耠出沟来呢?再说了,耠子头也比犁铧小啊。耠子作用有三个吧,一是挑沟播种,俗称耠地。我有点奇怪,播种,别的地方用耧车较多,通州则很少,可笔者在家乡务农时,在生产队库房里见过耧车,可能以前用过吧?不得而知。耠地一般5——6人,两人用耠子挑沟,一人拉墒,一人扶耠。挑沟后一人“捋种”(撒种子)。1个或2个人将事先准备好的粪肥撒在沟内,一人牵牲口拉压地磙儿紧跟,压地滚前挂有铁瓦,铁瓦刮土盖严后压地磙儿轧实,再用盖一盖,如果人手富余,再用碌碡一压,耠地就算完成了。耠子另一功能是中耕,主要是“趟青”。小苗一尺来高,垄背上全是草,套上牲口拉上耠子“刷刷”一趟,再用锄这么一耪,嘿,“草死苗活地发暄”啊。耠子的第三个功能就是收获了,主要是根块作物。什么红薯啊花生啊,用耠子一耠,就出来了,您拿筐子、篮子捡就是了。耠子的使用起于何时,待考。《齐民要术》里讲“耩”有两个用法,一是播种(“耧耩”),另一个是松土。这到和现在耠子功能较接近,但“耩”不是农具。王祯说,“无鐴而耕曰耩”,鐴是犁耳,用无耳犁耕地称为耩地。《农器图谱》里还有“劐”这个目,“劐”就是简单的小犁头。王祯说“劐所过,犹小犁一遍”,这显然就是现在的用耠子耠地了。“耠”字大约就是从“劐”的音变化出来的。我想,耠子也是经过几千年演变,才发展成现在这个样子罢。现在,通州域内还有很少的地方使用耠子,以后恐怕很难了。

压地磙儿:也称吨子或地母子,小圆柱形,长约0.3米,两头直径0.18米~0.2米,中间直径0.2米~0.25米,两端凿方坑,再浇铸铁脐,安铁套环钩住两端铁脐,环拴绳。压地磙儿是和铁瓦相互配套的农具,播种完毕后,铁瓦在前面覆土,后面压地磙儿镇压,一气呵成。压地磙儿压地对于播后的种子极为重要。种子发芽需要充足的水分,如不及时镇压,不仅土壤中的水分散失快,而且不能及时供给种子使用。压地磙儿由畜力牵引,人赶,俗称赶“压地磙儿”的。生产队时期,队长派活儿,说谁谁谁赶压地磙儿去儿,那人会高声答应。赶压地磙儿活比较轻松,还可以和“把式们”在一起,听他们“侃大山”,算是享受吧。不过,也不一定。赶压地磙儿的一般为大小子,赶小毛驴。当然,也有人拉的,那是在畜力不够的时候。

“落斗儿”:又称把斗子,是手工撒种时成装种子的工具。斗呈圆筒状,把呈倒“U”字形,口径30厘米,深23厘米,把手高13厘米,重0.6公斤。除了撒种外,把斗子也可作他用。

铁瓦:用带状铁板弯成曲弓状的一种覆土工具。用以播种后拥推土壤,将种子覆盖起来。其尺寸大小因使用的动力而异,用畜力牵拉的较大,用人力牵拉的较小。大者5.3公斤,小者3.7公斤。通州地区一般与压地磙儿结合,放在压地磙前面,边覆土边压。当然,在畜力缺乏的时候,也有人拉铁瓦的。一般为半大小子。

(二)

锄:为传统的中耕农具。锄板、锄勾、锄把构成,锄柄长可两米以上,锄板略呈半月形或长方形,通州人称之为方板锄和木梳背锄,刃线弯曲形成两个尖角,锄头用铁板制作,锄头与木柄之间用一“S”形铁棒相连,铁棒长70厘米左右,一端有孔,可将木柄插入,木柄为杨木或榆木,断面为圆形,直径3~4厘米。锄有大中小三号,方板锄很受通州农民的欢迎,木梳背锄则为通州河东农民所喜爱。两种锄均产生通州的双合成铁铺。锄主要用于锄地。通州人称锄地为耪地。耪地的活儿看似简单,实际是有很多讲究的。天旱要耪地,锄头底下三分水……雨水多了,更得耪了;一下雨,杂草丛生,不耪地,庄稼能长吗?还不被杂草“欺负”死?“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦(唐.李绅)。”这是庄稼人的切身体会,是现实主义;至于 “种豆南山下,草盛豆苗稀.晨兴理荒秽,带月荷锄归…….”, 很美很轻松很浪漫,不过是陶渊明避世梦语罢了!耪地一般要耪四遍。春天,莺飞草长,这就要耪头遍了。头遍比较简单。当头炮,大锄板儿,一下就得。主要是锄草。耪二遍就比较复杂了。先是“趟青”。小苗尺来高。把大骡子大马小毛驴拉出来,套上耠子,“哗哗哗”地里一趟。一垅两遍,把苗里外一淤,这就要看您的了。耪二遍是技术非常强的农活。什么“钻裆、”“过埯、”“掏耳朵眼儿”……“钻裆儿”就是要把垄沟中间没有被土淤上的杂草锄掉。“外去锄儿”用锄在垄沟外边使劲一刮,把外垄沟封上;“里去锄儿”呢?用锄把沟儿里边的土轻轻一带。这样,整个垄沟就全封上了。如果是玉米地,埂就起来了。这就叫“过埯儿”。如果杂草较高,土还是淤不上,那就只好掏“耳朵眼儿”了。用锄头把垄中的高草剁掉。这一切在一瞬间完成,非常优美。好把式耪地“丁”字步,前腿弓,后腿绷,哈腰……要使腰劲儿,非常轻松。地耪得深浅如一,泥土散发着芬香。脚印儿清晰,漂亮。最难受的要属耪第三遍地了。七月,伏天儿,热。玉米一人多高,棒子地里一钻,嘿,象个大蒸笼啊!不光热,还挨“拉”呢。穿件儿破褂子,弄个大裤衩;光个大膀子,弄条说白不白说黑不黑的白手巾。手巾搭在肩膀上褂子系在裤腰上。拿锄钻进棒子地,“轰”的通身是汗。前腿弓,后腿绷,挺胸哈腰一使劲,“刷”……花粉“哗哗”落下来,胳膊上,脑袋上,肩膀上聚成团,打成绺儿,“和”成泥。尤其是棒子叶儿,象刀子一样。胳膊、肩膀是一道道的红血印。锄四遍地主要是壮籽粒。早棒子“撇”出来了,要壮籽粒了,那就再搂一遍吧。用锄刷刷一耪,再一下雨,棒子笑了。这遍地耪好了,一亩地多打几十斤玩艺儿似的。锄产生于战国时代,汉代基本定型。王祯《农书·钱镈门》云:“其刃如半月,比禾垄稍狭。上有短銎,以受锄钩。钩如鹅项,下带深裤,皆以铁为之,以受木柄。钩长二尺五寸,柄亦如之。北方陆田,举皆用此。”上个世纪八十年代后期,随着农业机械化的普及和种植形式的改变革新,有着数千年历史的锄在通州乡村逐渐减少,现在,只有些许农户用小锄锄锄菜园,弄弄花草。至于林黛玉的“花开易见落难寻,阶前愁杀葬花人,独把花锄偷洒泪,洒上空枝见泪痕。”只能当戏文听听了。

薅锄:又称小锄,锄板铁制,铲部近似半月形,锄头口宽五寸,刃口均为直线。带库,短把,铁裤上安插木柄,是传统短小中耕农具,主要用于开苗、松土、除草、间苗;操作者多是妇女,蹲着干活,以手间苗,以薅锄铲掉苗附近的草。笔者家乡管间苗叫拔苗。庄稼不同,拔苗的方法当然不大一样。拔谷子要蹲着拔,一点点儿地挪,右手用薅锄刷刷开垄锄草,左手呢飞快地间苗,留强去弱,留墩要匀,留苗要准(每墩大约3棵左右)。熟练的农民剔出苗来均匀整齐,错落有致,一根一条,干净漂亮。拔棒子拔高粱就不同了,要猫着腰拔。在棒子长到3片叶的时候,就开始拔苗了。右手舞锄开垄除草,左手拔苗,手锄交替进行,令人眼花缭乱。这当然是麻利人干活,手拙的人就不行,赶不上趟儿。拔高粱、拔棒子要比拔谷苗容易的多,因为高梁棒子间距较大,“一步三棵苗”,只要掌握间距(大约50公分左右),留下壮苗,其余剔除,但是在剔除过程中,要深挖,防止留下根系再生,这是锄高梁、棒子格外注意的。薅锄的使用始于夏商周时期,称之为“镈”或“薅”。 《诗经·良耜》:“其镈斯赵,以薅荼蓼。”镈亦写作鑮,《释名》:“鑮,迫也,迫地去草也。”《吕氏春秋·任地》:“耨(鎒)柄尺,此其度也,其博六寸,所以间稼也。”是一种单手执握蹲行田间除草的小锄。《王祯农书》所说的“耨”亦称“薅锄”,为除草用的短柄(把)小锄。现在,薅锄还在通州乡村中使用。

薅刀:又称薅刀子,其样式、功能和薅锄差不多,只不过薅锄铲部是半月形,薅锄则是三角形罢了。薅刀子功能主要是用于除草。使用起来比薅锄灵活多了,尤其是“拔谷子”苗时的“开垄除草”,用薅刀子尖儿剔除谷子中的弱苗,那真是左右逢源,上下飞舞。当然,这是我自己的感觉,至于其它的吗,就与薅锄没什么两样了。

抓钩,俗称小抓钩,铁制、木柄,有三齿与二齿两种,多用于春季麦田划锄。

抿铲:也称剜刀子,尖头,用以移栽幼苗。缺苗补苗少不了它,尤其是在菜园里。用来移栽秧苗用,特别是菜园子的活是少不了用它的。

吊杆:又称桔槔,通州传统的提水工具。吊杆结构简单:一根丈余长杆,取中间架系于一支点上,支点可借水旁树木或另植一立柱,长杆中间一点系在树或柱上横悬。一头挂水桶,一头绑或挂重石。取水时挂水桶一头下握,使水桶垂于井中或河中,悬石一头高高翘起,桶中装满水后,轻轻一提,悬石的一头坠下,水桶即可提出水面。操作时多为一人;也有两人的,一人拉杆,一人搬重物。这就得是妇女和孩子了。清代诗人唐孙华对此有精确的描述:“一月不雨蒸炎熵,上田下田禾欲焦,东方未明尽出室,妇子相呼牵桔槔。蓬头露体斗轻健,三尺青布裁围腰,终朝轧轧直至暮,首如鹤啄尻益高。”吊杆使用在我国有着悠久的历史,《庄子. 外篇.天运》云:“且子独不见夫桔槔者乎?引之则俯,舍之则仰。”嗬!说这话时间远去了。汉代呢,记载吊杆的文献就更多了。唐代诗人王维云:“青菰临水映,白鸟向山翻,寂寞於陵子,桔槔方灌园”(《辋川闲居》)。通州吊杆何时使用,只有待考了。明嘉靖年间进士、吏部尚书大学士徐阶到通州旅游,作《夏日吴侍御邀游通惠河二首》,其一云:“颇忆三江远,源流意若何。水深秋气切,竹密雨声多。熟果当尊落,飞尘旋堞过。柳荫催系缆,细听桔槔歌。(《通州诗抄》)”桔槔歌演唱形式如何,不得而知,不过有一点可以肯定,当时通州早已有不少的吊杆了。笔者幼时见家乡不少乡亲用吊杆儿浇灌园圃。运河沿岸更是一溜的吊杆儿。七十年代后,通州大兴农田水利基本建设,吊杆衰落,八十年代逐渐消失。

戽斗,用柳斗(俗称水斗)或水桶,也有用水罐的,两侧各系长绳二条,使用时两人相对而立,协调拉绳使水斗或水桶左右摆荡,每一振汲水一次。一张一弛,反复动作,摆荡中低处取水扬上高处田中。此法适用于扬程低、水流慢的地方,通州多在菜园中应用;其作业名为戽水。所用器具称之为戽斗。戽斗的使用历史悠久,明朝罗颀著《物原》一书中就有“公刘作戽斗”记载(公刘是周文王的先辈)。元朝农学家王祯咏颂戽斗云:“虐魃久为妖,田夫心独苦。引水潴陂塘,而器数吞吐。绳绠屡挈提,项背频伛偻。掘掘不暂停,俄作甘泽溥。焦槁意悉苏,物用岂无补。毋嫌量云小,于中有仓庾。”长久的干旱,像妖魔一样危害着农田,农民们在陂塘边前伏后仰的拉动戽斗上长长的绠绳,一下一下向田中灌水。请不要嫌弃戽斗水量小,就是这一斗斗像甘露一样的水,使焦枯的禾苗复苏了,从而带来了丰收的希望。戽斗,建国初期通州常见应用者,后逐渐淘汰。有时人们还用此法淘水捉鱼,名为淘鱼。

辘轳,提水工具。通州域内用者较多。辘轳结构:以三根棍作辘轳腿,镶插于“辘轳身子”(一段圆木)上,这就是辘轳架子;“辘轳身子”横插一轴,称作“辘轳芯子”,辘轳芯子上穿圆木制成“辘轳头”,辘轳头外端置一弯木摇把,俗即称为辘轳把。将麻制或钢丝制辘轳绳绕在辘轳头上,里端固定,外端备铁环拴水斗(水斗有铁皮与条编两种),放水斗于井中,摇把提水,用以灌田或浇园。操作熟练者,放水斗下井时,可不控制摇把,只以手轻按辘轳头,任其哗哗急速转动,水斗下井底极快,提水时,边唱号子边摇,“一斗上来,哎咳,还有那二斗来……”,悠然沉稳。水斗出井口,并不弯腰用手提拉,趁水斗摇摆不定之时,顺势用脚一拨,踩准了水斗里沿,就翻转倾水于水槽(俗称井池子)之中,再一拨,水斗又随哗哗的辘轳声响再次坠入井底。辘轳起于春秋战国时期,初为战争器械上,后来被应用于井上提水,并渐渐演变成手摇式辘轳。陆游有诗云:“老学奄北井,六月寒如冰,大旱不涸雨不增,凛如人以常德称。日济千人不骄矜,置而不汲渠自澄。辘轳三丈青丝绳,对之展足凉肺膺……”说的就是辘轳。“土厚由来产物良,却艰致水异南方,辘轳汲水分畦灌,嗟我农夫总是忙。”这是乾隆皇帝见人们在骄阳底下大汗淋淋摇着辘轳时的感叹。上个世纪七十年代,通州农村实行大规模的水利基本建设,辘轳的作用逐步缩小,只用于自留地和浇园了。九十年代后,随着农田水利设施的逐步完善,辘轳退出了历史舞台,成为老人们茶余饭后诉说的一个传奇。

水车,30年代渐流行的畜拉(或人推)的提水工具,由水井架子与水车盒子或水车桶子组成。拉盒的一种较早,用桶子的一种较晚。桶子下至井中,用铁链(俗称水车链子)穿胶皮圆块(俗称皮钱)从“桶子”内拉水出井。通州地区五六十年代多用它浇园。吱吱忸忸,很有意思。水车由支架、卧轮、立轮、汲水筒、水盘等构成,用人力、畜力转动卧轮,卧轮拨动立轮,带动汲水筒内的皮钱汲水至筒口后将水倾入水盘,用于浇灌农田。30年代普遍使用,1966年头,由于农排泵的推广使用,水车使用逐渐减少,至70年代初被淘汰。

其他汲水工具:水罐,铁板制作,口径40厘米,深22厘米,底呈半圆球形,多在辘轳上使用;作戽斗戽水时振纲长170厘米,每分钟扬水20~30次。此外,有木桶、铁桶、柳罐等。木桶除用于井上提水外,也可和扁担结合成为担水用具。木桶多用白杨木制作,外用铁箍扎实,容量约为0.5~1.0斗。实测的一只木桶,口径33厘米,深30厘米,重7公斤,容量约为一斗。铁桶是用薄铁板制作的水桶,比木桶坚固耐用。柳罐又称水斗子,柳条编织而成,外形呈半球状。口经35厘米,深27厘米,重1.7公斤,桔槔、辘轳皆可使用。水瓢子是用瓢瓜(葫芦)干燥后分作两半,去除种子即成。用于小面积的菜地或点播时,从桶中取水。也是农家家用取水工具。

爪镰,又称銍。方形或半圆小铁刀,上穿两孔,用以收获谷物穗头。收谷黍时,两孔系细绳套在四指上,向内捋取名为“爪”,收高粱穗时,不系绳刃向外,用拇指操纵,名为“刻”,称“刻刀子”。爪镰起源很早,人类还不会种庄稼的时候,就使用爪镰割取野生的稻、粟、瓜、菜以为食用,初为蚌镰、石镰、骨镰、陶镰等,战国时期,称之为铁銍。说文解字云:“铚,获禾短镰也。”《释名·释用器》:“铚,获禾铁也。铚,断黍穗声也。”《诗经. 良耜》云:“获之至至,积之粟粟。”“至至”就是爪镰。说的是用爪镰割下的谷物堆积如山。“糜黍谷子爪镰掐”。上个世纪五六十年代,通州还大量的使用爪镰,七十年代后,由于种植作物的变化和农业机械化的普及,爪镰逐渐消失,现在想找一只爪镰恐怕很难了。

镰,又称镰刀,铁制刀头、木把构成。通州域内使用大概有三种吧,一为平口廉。平口镰,刀头板状,略呈弯形、背厚刃薄而锋利,刀头一端有裤儿(圆筒形),刀把前细后粗,有臂长,前端略弯点的刀把,手握处有凹形的,有如钉帽形。二为鲫瓜镰,刀头状如鲫瓜(鲫鱼);鲫瓜镰和平口镰一样,都是通用镰,在通州使用最为广泛:砍高粱、杀芝麻、割麦子、打(砍)棒秧、割谷子、砍柴、割草、打青柴等等。凡是砍、割不太粗壮的植物秸秆都离不开它。还有一种镰,使用的时间不是很长,称之为麦镰儿。麦镰儿刀头月牙形,刀头一端如钉,钉入前细后粗的直把前端,刀头与把成直角。其作用就比较简单了,顾名思义,麦镰儿麦镰儿,割麦时使用。此外还有一种叫韭菜镰子 的, 形似镰刀,长短如薅锄。韭菜镰子头长二寸余,宽不足寸,一侧有刃,镰子脖揻成与镰子头成直角后,在半寸高处再向镰子刃处揻成直角,安上手柄。因为韭菜长到该割的时候,以其割之,故称“韭菜镰子”。用“韭菜镰子”割韭菜茬齐,使再长出来的韭菜能保持等高。当然割芹菜、割香菜、割茴香、割菠菜也可以用。镰刀在我国使用最早,一万多年前,人类还不会种庄稼,就用石镰割取野生的稻、粟、瓜、菜为食用;战国时代,铁镰应用非常普遍;汉代以后,镰刀早已成为主要的收获工具了:“田家少闲月,五月人倍忙,夜半南风起,小麦覆垅黄,妇姑荷箪食,童稚提壶浆,相随饷田去,丁壮在南冈,足蒸暑气热,脊灼炎天光……”这是唐代大诗人白居易《观刈麦》诗,写得是人们在麦收时的情景,写实而略有感伤,我非常喜欢。清朝诗人沈德潜的《刈麦行》就乐观多了:“磨镰霍霍割上场,妇子打晒田家忙,粉粉落皑白于雪,瓦甑时闻饼饵香。”把收割的小麦磨成雪白的面粉,再做成香甜可口的饼饵,垂涎三尺啊!嘿,这“饼饵香”渗透着多少人的辛劳啊!农学家的王祯对镰刀作了最客观的评价:“利器从来不独工,镰为农具古今同,芟余禾稼连云远,除去荒芜卷地空。”镰刀在通州农村至今仍在使用。我看恐怕还得使用较长一段时间。www.finda

禾叉:又称麦杈,杈头铁制,两股,齿六寸余;长柄,木制,五尺左右。用以麦收挑“麦个子”装车。装车时,车把式站在车上,“跟车的”在车下用禾杈,挑着“麦个子”,“日”地扔在车上,大车把式接着“麦个子”装车。将车装得平平整整四棱见角。

杈子,这是通州乡村家家必备的农具,杈长五尺左右,叉头三股,齿较柄略短些,齿有弯肚。杈子又称木杈,多用自然树杈制成。取天然长三叉强枝(长到一定尺寸后砍下),去皮浸泡,经剥除外皮蒸烤揻成。木质有白蜡、榆、桑、柳等,尤以柳树为多。有的地方专门种杈子柳。木杈在大麦二秋的场院中使用:有拆垛、摊场、翻场、起场、垛垛(打垛);场外有装车、挑翻、堆积、翻晒植物茎杆、柴草等。杈子还有另外一个功能,如果您的庄稼不多(如豆类),不值得打场,找个地方用杈子,边挑边翻边拍即可。杈子使用于秦汉时期。《说文》里面有个“耒圭”字,注解是“耒圭叉”,很可能是当时的名称。《王祯农书》对其有着详细的记载并绘有图谱,图谱中的杈子和现在的一模一样。上个世纪九十年代,通州逐步实现农业生产机械化,杈子丧失其使用功能,现逐步消失。

四股杈:其实不止四股,也有六股的,因四股者居多,故名四股杈。四股杈主要用于轧完场之后,三股杈将秸秆挑起,堆堆,该用四股杈了。四股杈主要是挑秸秆的短屑,扠取较短的农作物茎秆。如轧麦子吧,将麦秆短屑挑起抖动,使麦粒落下了。此外,还可以和木锨一样,扬场时当“供锨”使用。四股杈为人工制造,由“把儿”、“托儿”、“杈齿”组成。“把儿”、“托儿”是“苦梨木”,杈齿选用荆梢木,使用牛筋捆扎固定。四股杈的使用历史悠久,在甘肃嘉峪关汉墓内出土的画像中,就有扬场的场面,打场人有的手里的工具是长柄前端装着横木,上面垂直着四根长齿,就是木杈。《说文》里面有个“耒圭”字,注解是“耒圭叉”,这很可能是当时的名称。上个世纪九十年代,四股杈也和杈子一样,丧失其使用功能,现逐步消失。

木锨(木板锨),坚木制具,锨板长35厘米以上,宽约30厘米,通身向上翘呈弧形,前部宽而薄,以利撮谷,后部略窄而厚,安装木柄。木锨总高约183厘米。其作用主要有两个,一是打场时收集粮粒;将场院成堆的粮食摊开晾晒,或将晒好的粮食重新堆积,都离不开木锨,另外一个就是扬场了。轧完场后的攒堆,麦子和麦芋儿混在一起,得借助风力将它们分开,这就是扬场了。扬场者一般为三人,一人持木锨,一人端小簸箕,一人拿扫帚。持木锨者先“除”点儿麦子试试风力,风力适宜,扬场开始,持木锨者将混杂麦粒“除进”簸箕里称之为“供锨儿”,持簸箕人迎风而立,将接到的麦粒“刷”地扬出,麦芋轻轻飘落与麦粒分离,这就是“扬场”了;拿扫帚的人轻扫扬出麦粒上的杂屑、瘪粒儿,将麦芋麦粒儿各扫成堆,称之为“打扫帚”。或用挲耙将麦梗等“挲”出。也有用木锨直接扬场的。王祯诗云:“竿头掷谷一箕轻,忽作晴空骤雨声,已向风前糠秕尽,不劳扇车大忙生。”木锨使用起于汉代,《王祯农书》载:“剡木为首,谓之木杴……”。通州的使用何时呢?没有资料记载,我想,也不会少于汉代吧!现在木锨早已成为历史,即使在农村,也已很少见了。

挲(沙)筢,小横木上镶木齿,装长柄,扬场时用挲耙挲掉麦堆上的杂屑、碎秸儿;晒粮时用挲耙划疏,使粮食干得快;还可以将挲耙调过来当推板儿用,扒堆、攒堆。尤其是在大雨来临时“抢场”(将晒在场上的粮食粒儿攒堆,用席和苫布苫上)这玩意特别管用。挲耙耙头长42厘米,耙齿呈长方形,长为14厘米,齿距3.5厘米。耙柄长136——140厘米。

耙(pá) 有竹耙、铁丝耙竹耙竹制,木把,用于搂甘薯叶、树叶、草等,可用于场上分摊谷物;铁丝耙铁制,木把,用于麦苗返青时搂麦田等。竹耙在汉代以前就已出现。汉王褒《僮约》中有“屈竹作耙”之载。元《王祯农书》载其形制:“直柄横首,柄长四寸,首阔一尺五寸,列凿方窍,以齿为栉。场圃樵野间用之也。”竹耙是用一根竹竿将首端剖开,弯曲成若干齿,在场圃上摊开聚拢谷物。《王祯农书》中还有“竹耙”诗谓:“揉竹为耙指爪如,强于穰稿易渠疏,仆僮有约供新焚,一务谁知用有余”。形象地描述了竹耙的功用和形制。竹耙至今仍是农家使用的脱粒加工的辅助农具。

抢叉(杈)主要是摊场或抢场时使用。抢叉很大。长一丈有余,宽有七八尺。齿有六七个,齿长五六尺,宽半尺,齿与齿间隔一尺左右。抢叉中上部位有两块四寸后的木板将其固定,下有两个木制车轮,下雨抢麦场时由两个人推着,叉麦子如小垛一般,是抢场、摊场的主力军。是大户人家或生产队必备的场院农具。

推板儿:又称刮板,木制,两种样式:一是横长板上装柄,一人持柄使用,外形美观,使用舒适;一种宽大,上设横把,一人在前牵拉,一人在后扶横把。二种均用于打场时收集粮粒。在翻场的时候,用推板儿将堆在一起的麦子均匀摊开,将麦粒推拉翻动、摊开、梳平。使麦子均匀受热,以便晒干。扬场前,还可以用它将麦粒麦芋堆成一堆。下雨“抢场”时,它的作用就更大了.

扫帚,用细竹枝扎儿成,主要用于扫去打场时掠去粮堆上之浮皮、碎草等。轧场时用来堆扫零碎粮食。

簸箕,去皮儿柳条儿(蒸煮去皮条白而软)编制而成。其形如敞口秤盘。后堵较高,两帮从后堵向前渐矮,渐敞,与“簸箕”口构成外窄里宽帮边儿,簸箕帮边儿以竹条相夹,用竹彌子缝于帮边儿上,夹住薄柳木板的簸箕口(俗称簸箕舌头)。簸箕有大小两种,大簸箕主要用于扇簸粮食中之草屑,小簸箕主要是在扬场中使用,或用以撮粮装口袋。 还有一种称为“条撮子”的半圆形长簸箕,一头开口,设木舌,上口横有“T字粱,竖梁在“簸箕”尾外露出十多公分,以一手抓横梁,一手竖梁外露部分,撮粮装袋最为灵便。 簸箕历史久远,甲骨文、金文中都有“箕”字,与后代箕形体极为相似。《庄子》云:“箕之簸物也,虽去粗留精,然要其终,皆有所除是也。”汉. 李尤《箕铭》曰:“箕主簸扬,糠秕乃陈。”《说文. 竹部》谓:“箕,簸也。”《说文. 箕部》又谓:“簸,扬米去糠也。”。《诗经》《大雅. 生民》云:“或舂或揄,或簸或扬。”《王祯农书》对其形制和功能进行详细地记述:“箕之簸物,虽去粗留精,然要其终,皆有所除,是也。然北人用柳,南人用竹,其制不同,用则一也。”并引当时农家谚语称:“‘箕星好风,谓主簸扬’,农家所以资其用也。”就连康熙皇帝对簸箕也产生了兴趣:“作苦三月用力深,簸扬偏爱近风林。需知白餐流匙滑,弗尽农夫百种心。”簸箕在通州传了数千年,至今仍是人们非常熟悉之物。

筛子,有竹制、铁丝编织两种,竹筛圆形,有大小多种。网眼有方形、三角形和稀密之分。又有糠筛子,米筛子之别。筛眼稍大点是米筛子。竹筛筛瘪谷,去杂屑;铁丝筛筛粮食中沙、土。在农村,使筛称之为“拿筛”,技术活儿,“筛、簸、扬、拿、挲,提、量、下、种、耠,”,这是好庄稼人的重要标志。会,干得漂亮,人们就会挑大拇指,好样的。不会吗?那可就另说了。在这几样活计中,“筛”是放在第一位的。好的“拿筛人”左手虚握筛子边,爪着的右手灵巧地在筛子下面转动,黄褐色的碎屑、杂粒、米糠象被一块磁铁吸引住,一圈圈跳动着朝筛子中间聚集。用手一抓,这些“废物”就会被抓出来:“筛子抖身,几百个孔,狠狠地渗漏它们。让饱满的谷物颗粒归仓。秕子遗弃地上,泥颗儿回归土壤。”以前,进入农家,人们把你领进农具房,向你炫耀他的农具,锃亮的铁锨,整齐的犁俱,当然也有挂在墙上的筛子……筛子的历史悠久,宋楼祷《耕织图》描画了农家使用竹筛的场面:“茆檐间杵臼,竹屋细蓓簸,照人珠光,奋臂风雨过。计功初不浅,坐食良自贺,西邻华屋儿,醉饱正高卧。”《王祯农书》中记载了竹筛的形制和功用:“麓,竹器,内方外圆,用筛谷物……其制有疏密大小之分,然皆粮食之总用也。”“其制比蘑疏而颇深,如篮大而稍浅,上有长系可挂。农人扑禾之后,用稃穗子粒旋旋贮之于内,辄筛之下,上余穰藕,逐节弃去。其下所留谷物,须付之飚篮,以去糠枇。”是将谷物盛放在竹筛里,经筛簸,除去皮壳等杂物。现在,筛子在通州已经很少有了,因为它早已没用了。

禾筐:又称芭勒筐,是通州农村孩子最熟悉的农具了,割菜啊,割草啊都离不开它,芭勒筐伴随着孩子们的整个童年。芭勒筐,荆条编成,有大小两种,椭圆形。大筐高有一米一二左右,直径七八十公分。小筐与它的模样一样,只不过是小些而已。大筐用于打场时装草、运草;大秋时在地里背棒子、豆子、高粱、糜黍等。小筐除了孩子们拔草、割草外,掰棒子、装车、装棒子上“棒仓子”等。现在芭勒筐在通州农村已经很少使用了,即使有使用也只是在家里装些杂物。

扇车:扇车,又称风车,木制,是专门用来扬弃谷物中糠秕杂物以清理籽粒的农机具。前身为圆鼓形木箱,箱中有4至6片木板制成的风扇轮,风扇轮轴有曲柄通箱外,后身有屑皮出口,中间顶上有木斗,下部有木制“流子”,碾过的谷物盛在木斗中,向下流泻过程中,人摇风扇轮柄,皮屑被扇向车尾出口,米粒由中部流下,车下设笸箩接盛。扇车发明于西汉。《急就篇》云:“碓石岂扇隤舂簸扬。”颜师古注:“扇,扇车也。”通州扇车使于何时,待考。漕运时期,漕粮被验不合格时,要晒粮,后要用扇车净粮。这当然是运漕粮的人所不愿见到的。通州乡村也有不少地方使用扇车。解放后,这种情况就不多见了,净粮大都改作扬场了。

笸箩 柳条(去皮的白条)编制而成,“圆笸箩”,帮高四寸余,敞口直径约四尺余,“笸箩”边用薄柳木板里外圈夹缝牢。多以其罗面、筛粮,风车下接粮等用处。“长笸箩”长不足一米,宽六十公分左右,农家多以其装干粮,晾晒食物之用。

大车,是通州传统的运输工具。因牵引不同而名称不同。用骡马牵引,称之为马车;用牛(有时还加上驴)牵引称之为“牛车”;用驴牵引呢当然叫“驴车”了。不过驴车载重相对较小,骡驾和马驾大车不仅拉得多,跑得也快,且长短路途都较适合。大车的使用很早,《周易.系辞>云,黄帝时“服牛乘马,引重致远,以利天下”。《周易。大有》也说:“大车以载,利有攸远”。大车主要由车辕、车身、车轮、车轴等部分构成。车身木制,前面为辕。最为常见的是“花轱辘车”,车轮轮径70厘米~130厘米,一般有15至18根辐条,由毂呈放射状连接到车辆,辋外装嵌铁瓦,车轮朝外一侧有许多用以加固的铆钉(俗称“蘑菇钉”)。结实耐用。大车车轮和车轴多用木料制成。车轴一般是用桦木(“黑桦”更好)等质地坚硬的木材为原料,与车轮相交的部位安装铁制“葫芦头儿”,以增加抗磨性。大车车身一般用木纹直顺的柞木、色木、榆木、槐木等硬木,只有次要构件如车铺板等可用硬度较差的木材代替。大辕必须是通长的。考虑到木材的变形性,大辕的近心面应布置在外侧,副辕的近心面应布置在内侧,这样可防止车辕外张。马车的车辕间距是前窄后宽的,因而所有的大撑卯榫都是斜的,故宜用活角尺或样板画线。通州的大车作用大概有三个吧!一是运粪、运土、运白薯、拉棒子(玉米)……这时,车的两头装条编帘子保护,名为粪帘子。二就是麦收装麦子或装柴草了,两边装木栅,名为排叉。装载很高,以粗绳绑缚,其绳名为大绳,又称绞绳,“杀车”要用绞锥与绞棒绞。大车一走,晃晃悠悠,很是威武。大车是当时农村重要的生产资料。有一挂或两挂大车,那就是大地主。集体化后,一个生产队也就有那么二三挂大车。六十年代吧,“花轱辘车”改成了胶皮大车,作用还是一样的。七十年代影片《青松岭》,大车成了路线斗争的工具。这就是笑谈了。现在,通州农村用大车的地方不多了,取而代之的是拖拉机或农用汽车。

小推车,又称手推车、“跨车子”。是通州运输的主要工具。车轮在车身下面,居中,二车把在后,车轮车轴原为木质,较笨重,推车费力。车行时,车轴摩擦车耳,发出吱咯吱咯的响声。后改进为胶轮轴承,推车省力,且无噪声。推小车看似简单,实际上推起来要有一定技巧的,生手推空车迤逦歪斜也会翻车。“推车不用学儿,全仗屁股摇。”没有三天“力 巴”,您多推几趟试试就行了。小推车作用非常广,既可载人,又可运货。农村的小推车装上“土簸箕”可运土运粪,卸下“土簸箕”可运稼运粮。上个世纪六、七十年代,修渠挖河,平整土地,打夯筑堤、抹房脱坯,小推车立下汗马功劳。城里呢,卖水的、卖菜的、掏粪的……尤其是漕运期间,运货主要靠小推车。“推小车子的”是通州穷苦人谋生的手段。据我的朋友周良说,那时小推车运货接近万辆,“推小车子的”大部分是山东人。就连管庄长营的许多回民都推着小推车到码头来运货挣钱。小推车有时也用来串乡村亲戚。或捎来一捆葱或几棵大白菜,回来时或顺便推点煤球等。小推车末端系有车襻。人推车时,车襻搭于颈后和两肩,两手分握车把,向前用力,推动车轮运转。也许推的东西不重了吧,后来小推车就没襻了。现在,通州的小推车已经不多了,或在较偏远地方才能见到。

土篮子 :又称“土篮儿”。通州乡村重要的运输农具。因篮子多用于拎土、挑土,故称“土篮子”。土篮子用桑条儿或柳条儿编制,底小口大,如平顶浅筐,弯梁两端直编人篮子底边处,用铁丝儿将梁两端连拢一起。土篮子上口直径约尺半左右,底直径七寸余。土篮子主要作用是拎土、挑土,给猪上垫脚等;秋收时可以当挎筐掰棒子(玉米)使用。小孩子剜(挖)野菜也往往用土篮子。解放初期挖河打堤更是主角。修密云水库开展“夺红旗”运动,有的人为了“夺红旗”一人竟挑八只土篮儿。1969年吧,修“潮白引水”,我参加了,住在顺义的南庄头村,那时我们村挖河民工大部分还是篮子挑,稍后才有少许小推车。后来就与小推车平分秋色了。但篮子在通州农村始终占有重要地位,直到上个世纪八十年代末。

扁担,通州简便的运输工具。有竹制和木制两种。木制者以坚韧而富有弹性者为佳,两端略有向上翘弧度。“小扁担,三尺三”。扁担运输主要靠人力肩挑,既可单独使用,担柴捆、禾秸捆,也可与筐、桶、麻袋、担绳、畚箕等联合使用。挑水、挑土、挑粪等。扁担的使用较早,王祯《农书》上就有荷担图。 “累累禾积大田秋,都入农夫荷担头,才使赖肩到场圃,主家仓廪又催收。”(《禾担诗》)"扁担是通州旧时民间生产、生活必备的工具,从古代一直沿用上个世纪七十年代,现在还有少许农家备有扁担。

棒子镩子 最简单的脱棒工具,主要是镩棒子粒儿。找一宽四、五寸,长一尺左右的厚木板,用刨子将其刨平,以手握为宜,中间有“圆坑”;将磨出尖的钢筋头,嵌在“圆坑”里,略高于“圆坑”,这就是棒子镩子。如果说棒子粒儿在棒子上排列的样子似牙齿,那么,棒子镩子就是“牙签”了。这“牙签”在棒子(牙)缝儿里一“剔,”棒子就“噼里啪拉”地掉。在棒子上隔着穿几行,随手一拧,棒子上的粒儿就利索了。还有一种工具像锥子,我们叫它“剪子股”,可以用它锥棒子。棒子的粒儿长得结实而拥挤。不用棒子镩子和“剪子股”是很难将它脱下来。因此,每到深秋的夜晚,家家户户油灯底下,就会看到人们手持棒子镩子镩棒子,那“哧楞、哧楞”的声音一直响到半夜才消停。上个世纪七十年代,由于脱粒机的使用,棒子镩子退出历史舞台。现在,我对棒子镩子的形象有些模糊了。

粮囤 直圆筒形,囤底用荆条编制,四周用荆条排子、玉米秸、高粱秸或苇席围成,囤顶攒尖式。主要用于贮藏玉米、高粱等。粮囤有大有小,大的可贮粮2000余公斤,小的贮粮500公斤~1000公斤。

铡刀

铡刀由“床子”与“铡刀片子”两部份组成。床子用硬杂木做成,要有相当的分量,用起来才能稳定。床子上方有刀槽,一侧有出口,一端横置穿孔,贯穿两端和刀槽。刀片顶端有孔眼,使用时,用专门钉条通过床子与刀片上的孔眼将床与刀连在一起。刀片用钝时,可卸下,用磨刀石重磨锋刃。可铡草、小麦穗头,铡玉米秸等。铡草时,一人坐在床子外,将草收束成把,节节送向刀口处,名为“絮草”,一人站立,躬身按下刀片,名为“按铡刀”,一絮一按,配合精到。

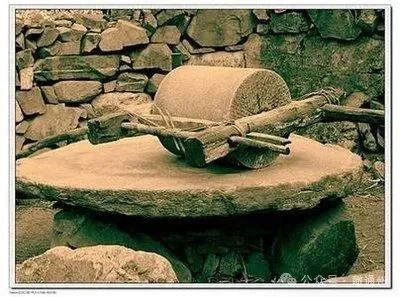

碾子 提到通州的粮食加工工具,自然就想到碾子了。碾子由碾台、碾盘、碾滚和碾架等组成。碾盘中心设竖轴,连碾架,架中装碾滚子,碾盘和碾滚上分别由石匠凿刻着很有规则的纹理,其目的是增加碾制粮食时的摩擦力,通过碾滚子在碾盘上的来回滚动达到碾轧加工粮食作物的目的。通州的石碾为了遮风挡雨要盖敞房,称之为碾棚。碾子为公用。用碾子风俗:如果某家要压碾须要在早饭前先把一把小苕帚或炊帚放到碾盘上占位,向同村人表示有人要用碾子。推碾有两种形式,一种是人工推,推碾者最少二人,石磙两端碾框一边可插一木棒,称之为碾棍。一人用力前推;一人一手推碾,一手持笤帚扫碾台边因碾压崩出的粮食粒或面粉。另一种就是使用牲畜拉了,一般使用的是小毛驴。给牲口蒙上“捂眼”(用旧衣服或一块老布料蒙上牲畜的眼睛),这样,既可以防止牲畜在拉的过程中,趁人不注意偷吃石盘上的粮食,还可以另其专心干活,不要存什么幻想。碾出现较晚,明代《物原》说:“鲁般(班)作砻磨碾子。”《洛阳伽篮记·景明寺》:“碾硙舂簸,皆用水功。”《北齐书·高隆之传》:“又凿渠引水,周流城郭,造治碾硙,有利于时。”上述皆是水碾,估计用人力或畜力带动的碾,其历史应更早一些,有可能早到汉代。至唐代,碾的使用较为普遍。宋元以后,石碾更成为农村的主要加工农具。通州的石碾使用到上个世纪六十年代,六十年代后,石碾逐步被“小钢磨”、“面粉机”所代替。

磨:亦称石磨,与碾子一样,也是通州重要的传统粮食加工机械,主要用于加工各种粮食为面粉。 磨的构造并不复杂,其主体用两块扁圆柱形的石料制成,被称为磨扇。下扇中间装有一铁制的短立轴,上扇中间有一个相应的空套,两扇配合使用,下扇固定,上扇可绕轴转动。两扇相对的一面,留有一个空膛,叫磨膛,膛的外周凿成一起一伏的磨齿,上扇有磨眼。使用时,谷物通过磨眼流入磨膛,均匀地分布在四周,被磨成粉末,从夹缝中流到磨盘上,经过罗筛去麸皮便得到成品。磨产生于春秋战国时代,初称硙(wei),《世本》载:“公输般作硙。”(传说是鲁班作硙)汉代开始称磨。《诗经. 柏舟》:“我心匪石,不可转也。”说的就是石磨。王祯诗云:“斫圆山骨旧胚胎,动静乾坤有自来。利齿细喷常日雪,旋机常吟不云雷。临流须借水轮转,役畜其劳人力推。一自世间多食饼,便知元是济民材。”诗人将用石头作成的两个圆圆的磨扇,比喻作上动下静的“乾坤”,乾坤旋转发出阵阵雷声,锋利的磨齿把谷物加工成白雪似的面粉,从齿隙中喷吐出来。好大的气魄噢!作者用优美的语言将磨的结构和功能活灵活现展现出來。当然,他说的是用水流带动的水磨。曹雪芹《红楼梦》五十回末黛玉谜语曰:“騄(lù)駬(ěr)何劳缚紫绳?驰城逐堑势狰狞。主人指示风雷动,鳌背三山独立名。”谜底是:小毛驴儿拉磨。通州的磨盖有磨房。磨为公用,由牲畜(毛驴)牵引,也有用人推的。用磨的风俗与用碾一样。磨基本使用到上个世纪六十年代。后逐渐被“小钢磨”、“面粉机”取代。

罗:筛面用,有大小两种,小罗圆形,大罗如面盆。以樗木薄板,弯成圆帮,俗称罗圈,于罗圈的一面,张马尾编成细网,叫作罗底。又以罗底扣眼的大小,分粗罗与细罗。罗面(又称筛面)时,先备一大笸箩(有条编、纸瓤拍制等式样),笸箩中安一矮长木架,名为罗床,置罗其上,推拉磕碰,罗面于笸箩中。

其它传统农具 粪叉:三四个齿,铁制,木柄,主要用来起猪圈。猪圈粪很不好起,必须用河插,插下去才能把猪粪起出来,因为猪圈垫了很多的草压制农家肥,没有完全腐烂的草没有河插是不行的,以上这些农具都是干活的大家伙,家家户户都少不了,生产队的活需要这些家什,家里的活计也需要这些家什,这是干活的家什,也是吃饭的家伙,谁也离不了它们。

粪勺 勺铁制,木把,用于捡拾畜粪、掏粪、供取液体粪尿,多用于园田施肥至今有零星使用。

粪叉子,五股,木柄,形制轻便,用以挑背粪筐在野外拾粪。

粪箕子 : 旧时通州农家拾粪工具。粪箕子如簸箕形,三面有帮沿,一面敞口,上有“T形梁连结两帮和后堵。为了拾粪方便和便于肩背,粪箕子横梁中间与后堵上方系一“门”形木弯梁,这样拎着木梁上弯处,不用弯多大腰便用粪耙子将地面上的粪收到粪箕子里面,既或把弯木梁背在肩上,粪箕子里的粪也不会掉下来。

坯模子 通州旧时脱坯用的模具。“坯模子”由两块长条板与两块堵头揢在一起而成的长方形立框。将一块硬泥摔几下后放入模子中,捧一捧水淋在硬泥外边,用手将其抹均匀,把硬泥压满坯模子,再向泥与模间洒少许水,重新把模子里的泥抹平,然后轻拎坯模子两端,慢慢地将坯模提起,一块土坯就这样脱出来了。反复使用此法便可脱出许多坯,用于垒墙、搭灶、棚炕、垒鸡鸭猪狗窝等。

苫子,用麦草或山草打成的长帘,用以覆盖垛顶。

绞子,用苇篾或高粱秸篾编成的窄长条席,用在打谷场上临时围造粮食囤储粮。

通州的传统农具就写到这里,也许您会说,通州的传统农具还有很多,是啊,通州是传统的农业区,传统的农具当然不止这些。可我只知道这些,况且通州地区的差异是非常大的,“十里不同俗”,运河两岸差距就非常大,西集、马驹桥、永乐店等地区差异就更甭说了。我写此文的目的就是希望大家帮助我,将通州全部的传统农具尽量的搜集全,这样就能对我们的后代有个交待。过去,我们对非物质文化遗产理解有些偏差,过于片面、狭窄了。认为只有民间文学、民间艺术、民间技艺、岁节时令才叫民俗文化,而恰恰忽视了一个重要的文化现象,那就是生产习俗。中国是农业大国,曾创造灿烂的农业文明,通州又是农业大县,漏掉这些恐怕不太合适吧。现在,中国正在崛起。通州呢,正在进行现代化国际新城建设,各种思想文化在激烈的碰撞,生产、生活习俗正在这碰撞中发生巨大的变化,这是中国几千年来所没有的啊!我们曾引以为豪的农业文明受到前所未有的冲击正在衰落,工业文明正在兴起,这是一个建设和破坏的伟大时代。我们当然要欢呼这个时代,跟上这个时代,在这个时代中搏击。但是,时代变化的太快了,有时快得使我们来不及看一眼,眨眼间,一个个农村消失了,农业呢,机械化作业,连农民自己也不知道什么传统农具了。我们抓住这个历史碎片,留住我们的记忆。因为这是我们的历史啊!

一个时代有一个时代的浓缩影像,一个时代的人群也会有一个时代人群的思想烙印,一个时代也更会造就一个时代的原生态文明与文化。无论这种时代背景下的原生态文化与文明是高雅还是低俗,是进步还是落后,都须要后人能够记住,不能够忘却,也都须要后人能够学习,不能够抛弃,因为正是这些刻有深深时代印迹的原生态文明与文化才造就了今天的先进文明和更加灿烂的辉煌。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论